鲁网11月14日讯(记者 王玉龙)那些被岁月包浆的犁铧、砚台、煤油灯股票配资平台查询系统,正以沉默诉说民族的集体记忆。

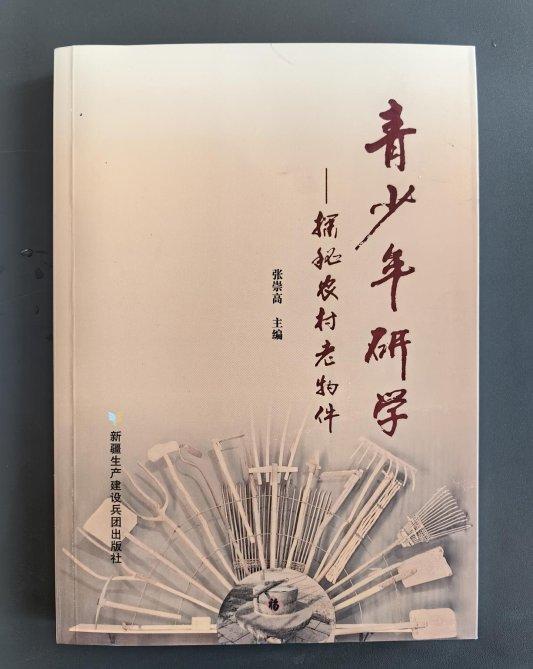

近日,潍坊知名文化学者张崇高先生主编的《青少年研学——探秘农村老物件》出版发行,将一千多件山东农村老物件带入公众视野。这些看似普通的农耕器具、生活用品,不仅是过往生活的见证,更是承载文明记忆的“活化石”,在当下具有多重价值与深远意义。

农村老物件是物质载体,凝结着农耕文明的智慧结晶。从播种的耧车到收割的镰刀,从碾米的石磨到储粮的陶缸,每一件老物件都镌刻着先民适应自然、改造自然的智慧。它们见证了“耕读传家”的传统生活方式,记录着中华民族在漫长农耕社会中形成的哲学思想、伦理规范与审美情趣。这些器物是“手上的史书”,为研究传统农业社会提供了最真实的实物证据。

老物件是情感纽带,承载着几代人的乡愁记忆。在城市化快速推进的今天,许多农村老物件正加速消失。本书通过“实物照片+简要介绍”的模式,让冰冷的器物变得温暖,重新连接起当代人与传统的情感脉络。煤油灯下的苦读、纺车旁的夜话、石磨边的劳作——这些场景不仅是个体的生命记忆,更是族群的集体乡愁,为青少年理解祖辈生活、认同文化根源提供了生动载体。

老物件是文化符号,为抽象的语言与哲理提供了具象的依托。我们语言中大量鲜活的成语、谚语、俗语和歇后语,其生命之源正是这些日常器物与农事活动。“磨刀不误砍柴工”源于对生产工具的爱护与智慧;“滴水穿石”的坚韧哲思,在日日滴水的石窝上得到印证;“绣花枕头”的批评,其意象直接来自旧时女红;权衡利弊、车载斗量……无数文字在此得到具象的依托,每一个老物件都像是一颗文化的种子,生根于具体的生活土壤,生长出丰富的语言枝叶和深刻的人生道理,使抽象的文化内涵得以触摸、感知与传承。

这些器物还具有教育价值,为青少年成长提供独特养分。老物件所体现的勤俭节约、精益求精、敬畏自然等品质,正是当下青少年素养教育中不可或缺的内容。通过亲手触摸、亲眼观察、亲身体验,青少年能够直观感受劳动的艰辛与光荣,理解文明发展的曲折与辉煌,从而培养勤俭、务实、坚韧的品格,树立正确的世界观、人生观与价值观。

在文化传承层面,老物件是活化传统的媒介,为文化自信提供坚实根基。“农耕文化是中华文化的重要组成部分。保护老物件不是怀旧,而是对文化根脉的守护”。本书的出版启示我们,文化传承需要创新表达——通过图文结合、研学实践等方式,让古老文明与当代生活对话,使传统文化在新时代焕发活力。

展望未来,我们需要系统性保护与创新性传承。各地可依托此类资源,推动建立农村老物件博物馆,将老物件纳入研学旅行课程体系,让青少年在实地探访中感悟农耕智慧。同时,需要整合学界、媒体、文旅机构等多方力量,搭建老物件收藏、展陈、育人的综合平台,让这些老物件在新时代发挥更大的价值。

为乡愁寻根,为文明续脉,农村老物件在时代新生。《青少年研学——探秘农村老物件》的出版,让我们看到了文化传承的新路径。这些老物件如同文明的信使,穿越时空,向我们诉说过往,也启示未来。保护它们,就是保护中华民族的精神基因;传承它们,就是延续中华文明的生命活力。期待更多这样的探索,让年轻一代在触摸历史中不忘来路,在传承文化中开创未来。

责任编辑:赵岳股票配资平台查询系统

和兴网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资平台查询系统 2025年9月27日全国主要批发市场青枣价格行情

- 下一篇:没有了